社會主義思想及其價值觀不是憑空產(chǎn)生的,。它集人類社會發(fā)展過程中的優(yōu)秀思想文化而大成,,與華夏民族上古時期的大同世界、天下為公的太極,、儒,、道文化有著本質(zhì)上的一致性,也是對中國上古時期華夏歷史文明的繼承和發(fā)展,。

因此,太極,、儒,、道文化與社會主義核心價值觀具有本質(zhì)上的一致性。下面就探討它們之間一致性的關(guān)系,。

一,、太極五行、道教五色與儒教五德存在對應關(guān)系,。

1,、道教五色是對太極五行文化認識。

太極五行為:金木水火土,,或西東北南中,,等。

太極五行又分為五色,,也是道教五色,,即:

赤,代表火,,主激情熱烈,;

黃,,代表土,主平和安順,;

白,,代表金,主素潔憂郁,;

黑,,代表水,主深沉寧靜,;

青,,代表木,主清新明快,。

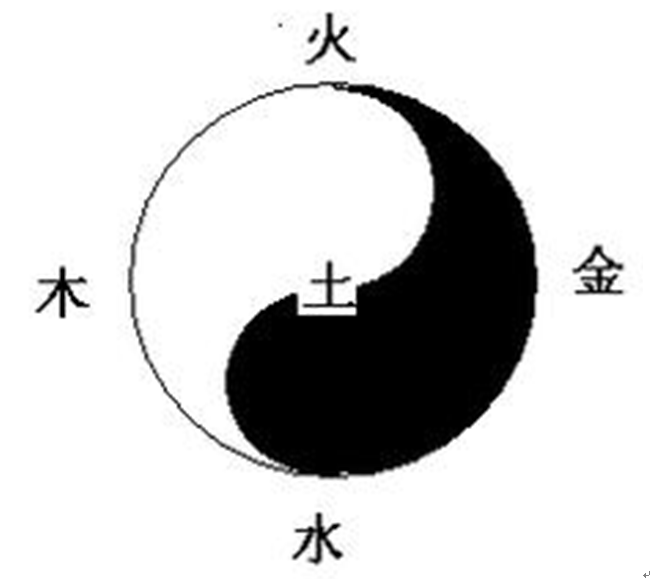

極陰陽五行圖

2,、儒教“五德(常)”文化觀念,是儒學價值體系的核心內(nèi)容,。即:

仁,,代表仁人、愛人,、仁愛,;

義,代表大義,、正義,、公平、公正,、公道,;

禮,代表明禮,、禮貌,、禮讓、禮節(jié),、禮儀,、禮制;

智,,代表知者,、明智、智慧,、機智,。“智”通“知”,;

信,,代表誠信,、信任。

3,、太極“五行”,、道教“五色”與儒教“五德”彼此相互對應。

太極“五行”,、道教“五色”與儒教“五德”之間,,存在著彼此對應的內(nèi)在聯(lián)系。即:

木,,主仁, 其性直, 其情和, 其味酸, 其色青,;

火,主禮, 其性急, 其情恭, 其味苦, 其色赤,;

土,,主信, 其性重, 其情厚, 其味甘, 其色黃;

金,,主義, 其性剛, 其情烈, 其味辣, 其色白,;

水,主智, 其性聰, 其情善, 其味咸, 其色黑,。

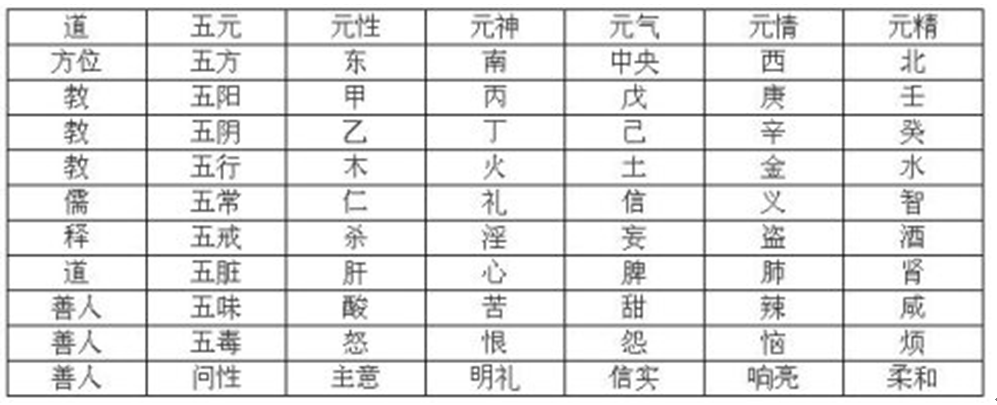

太極五行五方對應道教五元儒教五常(德)圖

道教“五色”與儒教“五德”,,均是建立在華夏民族太極樸素唯物觀基礎之上的理論體系,由此形成了中國古代以太極“五行”,、道教“五色”,、儒教“五德”為核心的思想體系,具備系統(tǒng)論的共同特征,。儒教“五德”之間通過促進與制約的相互關(guān)系,,而表現(xiàn)出太極“五行”、道教“五色”文化獨特的系統(tǒng)性,。

二、道,、儒文化都具有太極文化的本質(zhì)屬性,。

太極,也稱“道”,,是中國樸素唯物觀和哲學的最高范疇,。道生萬物,又于萬事萬物中以百態(tài)存于自然,。西周文王所著《易經(jīng)》認為:“一陰一陽謂之道”,。[1]意思是說,客觀世界,、宇宙萬物起點為太極,,太極一分為二為陰陽,,陰陽合二為一稱太極。太極也就是“易”,、“道”,,是客觀世界、宇宙萬物的本源,、起點和規(guī)律,。

而作為研究“道”的學說,被稱作“道教”,�,!暗澜獭碧剿鞯厥强陀^世界、宇宙萬物的本源,、起點和規(guī)律,。后來,“道”成為了華夏民族的最高信仰,,而“道教”也成為了具有中華民族文化特色的本土宗教,。

儒教之“儒”,是古代對從事天文,、醫(yī)藥,、占卜、修仙等活動術(shù)士的統(tǒng)稱,。在中國學術(shù)史上,,最早探討“儒”之起源的是西漢學者劉歆。據(jù)東漢歷史學家班固編撰《漢書·藝文志》中引用劉歆《別錄》的觀點認為:“儒家者流,,蓋出于司徒之官,,助人君、順陰陽,、明教化者也,。游文于六經(jīng)(《詩》《書》《禮》《易》《樂》《春秋》)之中,留意于仁義(儒家的重要倫理范疇)之際,,祖敘堯,、舜,憲章文,、武,,宗師仲尼,以重其言,,于道為最高,。”[2]說明儒家之流,,最早是源自上古時期輔佐帝王負責管理民眾,、土地及教化等事務的司徒(職位相當于宰相)官職的后裔,。而儒家教化中的“六經(jīng)”和仁義禮智信“五常(德)”,都是以客觀世界存在的自然規(guī)律,,即太極之“道”為最高原則的,。

術(shù)士圖

可見,“儒”,、“儒家”,、“儒教”源于太極陰陽、易,、道文化傳承,,并把掌握太極之“道”作為社會發(fā)展、政治主張,、思想體系的最高境界和理想追求,。

對此,東漢文字學家許慎《說文解字》中認為:“儒,術(shù)士之稱”,。[3]由于儒術(shù)士具有“助人君,、順陰陽、明教化”職責,,所以要掌握天地,、自然、世界的變化規(guī)律,,指導人們進行生活,、生產(chǎn)、祭祀等教化活動,,是認識天地自然規(guī)律變化的先知,、先覺,即現(xiàn)代掌握較高科學文化的人,。

所以,,商代姬昌在《周易·系辭》中認為:“一陰一陽之謂道”。還認為:“立天之道,,曰陰與陽,。立地之道,曰柔與剛,。立人之道,,曰仁與義”,。[4]進而,,西漢著名學者揚雄在《法言·君子》中也認為:“通天地之人曰儒”。[5]秦始皇焚書坑儒之“儒”,,不僅是指以“仁,、義,、禮、智,、信”為理論核心的“儒家”之“儒”,,也指掌握太極陰陽學說的“儒生”之“儒”,也就是“道教之士”,,也稱“術(shù)士”,。對此,西漢史學家司馬遷《史記·儒林列傳序》中認為:“及至秦之季世,焚詩書,坑術(shù)士,六藝從此缺焉”,。[6]

開封道,、儒、佛歸一的“三教堂”圖

道教,、儒教,、佛教三家不僅最終要歸結(jié)于文化的合一,而且是原始,、根本和本源的合一,。對此,明代羅教創(chuàng)始人羅清在《五部六冊·破邪顯證鑰匙卷·破不論在家出家辟支佛品第一》中進一步解釋說:“一僧一道一儒緣,,同入心空及第禪,。似水流源滄溟瀇,日月星辰共一天,。本來大道原無二,,奈緣偏執(zhí)別談玄。了心更許何誰論,,三教原來總一般”,。[7]

因此,我們不能簡單地把道教,、儒教文化的本質(zhì)內(nèi)涵,,人為地加以分開。從客觀上來看,,它們在歷史發(fā)展過程都源于華夏民族創(chuàng)造的太極文化,,直到秦漢時期道、儒二教仍處于沒有完全分離的歷史進程中,,大同而小異,。正是在這種大同小異的前提下,開封宋代,、元代,、明代的道教、儒教、佛教才實現(xiàn)了三教合一,,成為了中國傳統(tǒng)文化的主體,。

道教、儒教,、佛教三教的分合,,是貫穿秦漢之后中國思想文化史中一股重要的流,對中國文化乃至中國社會的變遷產(chǎn)生巨大影響,。

三,、道、儒二教用太極“天地人合一”理論指導社會實踐,。

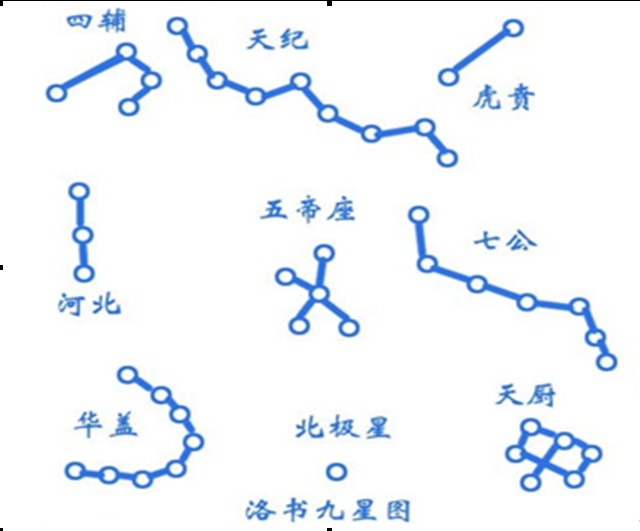

洛書九星五帝中宮方位圖

華夏民族最先創(chuàng)造了樸素唯物,、辯證的太極文化觀。隨著人們在不同歷史階段的不同理解,,太極文化也有不同表述方式,,又稱陰陽文化、五行文化,、八卦文化,、河洛(九宮圖)文化、易文化,、道文化,、儒文化等。道教,、儒教都是從太極文化中繁衍出來的,、具有華夏民族文化本質(zhì)特征的中國文化。

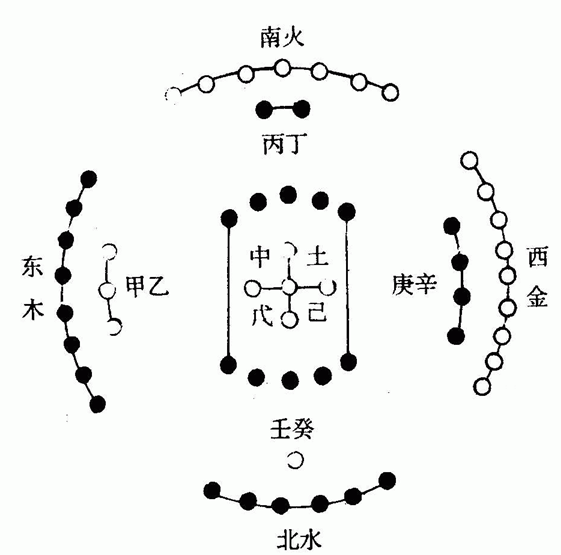

太極五行中土方位圖

因此,,在中國道教,、儒教文化中,陰陽合一為太極,,五行以“中土”為核心方位,,八卦以“乾坤”二卦為天地之位,九宮圖以“中宮”為中正之位,。這說明道教,、儒教的根本源頭是合一于太極文化的。

儒家的“中”為天下之大本,�,?鬃拥膶O子子思所作《中庸》認為:“中也者,天下之大本也,;和也者,,天下之達道也。致中和,天地位焉,,萬物育焉�,!盵8]意思是說,,“中”,是天地的根本屬性,;“和”,,是運行不變之道。追求天地“中和”的根本屬性和運行規(guī)律,,才能把握和遵循天地之間的自然屬性和客觀規(guī)律,,萬物就會按照各自的屬性和規(guī)律生長繁育。因此,,《中庸》記載孔子說:“中庸其至矣乎”,。[9]意思是說,中庸大概是最高的德行了吧,!

中庸位置圖

而道家的“道”是自然界(世界,、宇宙、客觀)的本源,。春秋時期李耳(老子)所著《道德經(jīng)》認為:“人法地,,地法天,天法道,,道法自然”,。[10]意思是人受地的制約,地受天的制約,,天受道的制約,,道受自然的制約。原因在于天,、地,、人都是大自然的產(chǎn)物,都要遵循自然規(guī)律,,即“道”,。因此,道教認為,,一生二,、二生三、三生萬物,,萬物歸一,。意思是天生地、地生人、人創(chuàng)造了世界上的萬物,。萬物生長離不開天和道,。這里的天和道,也指大自然之“天”和大自然客觀規(guī)律之“道”,。

為此,,道教把“尊道貴德,天人合一”作為最高信仰,,而“一”就是指天地人共同要遵循的規(guī)律“道”,。“道”的位置在“天地人之中”,,是“中央”之道,。所以,“天地人之中”的“中”,,在“太極”核心之位,;在五行“中土黃”之位;在洛書九宮圖“中宮”之位,。

華夏民族在這一理念和規(guī)律指導下,,創(chuàng)建了自己的“中央邦國”,或稱“中央之國”,,簡稱“中國”,。因此,三皇五帝以及夏商諸王率領(lǐng)華夏先民居住于“太極”之地,�,!疤珮O”之地,實質(zhì)上就是“天之中”的太極星(也稱北極星,、太一星),、“地之中”的太極山(也稱太一山、昆侖山),、“人之中”的伏羲(也稱太一,、人皇)三者在地上的對應之地昆侖山,也就是上古時期的“中國”之地,。

天地之中太極(北極,、太一)位置圖

這種物質(zhì)與精神、理論與實踐,、主觀與客觀,、天上與地下相互對應的關(guān)系,被道教,、儒教共同認可為太極“天地人合一”文化,;這種相互對應的方位,,就在道教、儒教共同認可的“天地人之中”方位,。

因此,,太極理論是指導華夏先民建設上古時期“中央之國”,即“中國”的燈塔,;而“中央之國”,,即“中國”,則是華夏先民在太極燈塔指引下創(chuàng)造的成果,,是理論與實踐相結(jié)合的結(jié)晶。

四,、太極,、儒教、道教與社會主義核心價值觀的一致性,。

早在1687年,,代表太極、河洛文化的伏羲八卦圖就已經(jīng)傳承到了歐洲,。十七世紀德國最著名的自然科學家,、數(shù)學家、物理學家,、歷史學家和哲學家萊布尼茨(1646年7月1日~1716年11月14日),,是最早研究伏羲八卦圖等中國太極文化和中國唯物辯證哲學的歐洲學者。

萊布尼茨與中國的書籍

在伏羲八卦圖影響下,,萊布尼茨發(fā)明了計算技術(shù)中的二進制,。隨后,他又撰寫了《二進位算術(shù)的闡述—關(guān)于只用0和1兼論其用處及伏羲氏所用數(shù)字的意義》的著名論文,,發(fā)表在法國《皇家科學院院刊》上,,對歐洲的唯物主義、辯證法等科學的產(chǎn)生和發(fā)展做出了不可磨滅的貢獻,。

伏羲造八卦圖

十八世紀,,在萊布尼茨唯物主義、辯證法思想影響下,,德國哲學家費爾巴哈的唯物主義,,德國哲學家黑格爾的辯證法在歐洲得到了進一步發(fā)展,并由此催生了十九世紀馬克思辯證唯物主義哲學和科學社會主義的產(chǎn)生,。

可見,,馬克思辯證唯物主義哲學和科學社會主義的產(chǎn)生,來源于費爾巴哈唯物主義和黑格爾辯證法,;費爾巴哈唯物主義和黑格爾辯證法來源于萊布尼茨唯物主義,、辯證法思想,;而萊布尼茨唯物主義、辯證法思想?yún)s受到中國伏羲八卦圖,,即太極,、河洛文化的巨大影響。歐洲科學社會主義及其核心價值觀的產(chǎn)生,,吸取了中國樸素唯物辯證的世界觀和方法論,。這也用事實表明:中國古代的哲學思想與歐洲哲學思想具有源與流的歷史傳承關(guān)系。

黨中央深刻認識中國上古時期太極理論和樸素唯物,、辯證觀與馬克思主義哲學,、科學社會主義的本質(zhì)內(nèi)涵,在黨十八大報告中第一次從國家,、社會,、個人三個層面,提出了具有普世價值的“富強,、民主,、文明、和諧”,,“自由,、平等、公正,、法治”,,“愛國、敬業(yè),、誠信,、友善”二十四字的社會主義核心價值觀。

普世價值中的“和諧”,,也稱“中和”,、“和合”、“中庸”,、“中正”,、“同一”等等,具有太極“天地人合一”的本質(zhì)屬性,�,!昂椭C中正”是“大同合一”的過程和表象,“大同合一”是“和諧中正”的本源和結(jié)果,。在上古時期,,無論在華夏民族的自然觀念,或是在社會觀念中,,“天地人合一”文化都歸于“天地人之中”的核心方位,,是華夏民族自上古時期以來所追求的“自然大同”,、“世界大同”、“天下大同”觀的本質(zhì)內(nèi)容,。和諧是陰陽對立事物之間的相對,、辯證的“合一”,是不同事物之間相同相成,、相輔相成,、相反相成、互助合作,、互利互惠,、互促互補、共同發(fā)展的一種大同小異,、共生共存的關(guān)系,。這也是十九世紀歐洲馬克思辯證唯物主義哲學同一觀的基本內(nèi)容。

這種大同,、同一,、和諧觀,,至少包含三個方面的內(nèi)容:

一是“和而不同”,。事物的對立是分離、是過程,,而事物的合一,、同一才是本源、是結(jié)果,。因此,,和諧是具有差異性不同事物之間的結(jié)合、統(tǒng)一,、同一,、共存。就如同太極中包含著陰陽,,陰陽合和既包含著“和諧”之大同,、同一,也包含著“分離”之小異,,終究不會脫離天地之道,,即自然規(guī)律;

二是社會政治的和諧,。是一種社會政治安定狀態(tài),。陰陽合和、同一于太極中央,,而中央就是中正,、平和,、公正、大同的象征,。社會政治是人仿效天地之道創(chuàng)造的文明形式,,天地人都是自然的產(chǎn)物。因此,,社會政治也應該順應自然規(guī)律,,遵循太極理論;

三是天地人的和諧,。遵循客觀事物和人類社會發(fā)展規(guī)律,,實現(xiàn)人與自然的和諧、人與社會的和諧,、人與人之間的和諧,,其本質(zhì)內(nèi)涵就是順應自然規(guī)律,追求天地人整個自然界的和諧,。

辯證唯物的和諧觀,,是對上古時期華夏先民太極樸素唯物、辯證觀的繼承和發(fā)展,,是指現(xiàn)代中國人民對自然和人類社會變化,、發(fā)展規(guī)律的根本認識,是中國共產(chǎn)黨人對自己所追求美好事物和處事世界觀,、價值觀,、方法論的理論表述。

和諧社會就是大同世界,,這不僅是一種天地人合一的自然環(huán)境與狀態(tài),,而且是一種人類社會遵循自然規(guī)律所歸宿的美好愿景。其目標就是形成一個全體人們各盡其能,、各得其所而又和諧相處,、中正、公平,、包容與充滿活力的大同社會,。

因此,在人類社會滅亡之前,,只有更美好的大同社會而沒有最美好的終極社會,。那些把人類社會發(fā)展的某種形態(tài)說成是“最美好社會”的理論,是背離華夏民族太極文化和樸素唯物辯證觀的,,也是背離馬克思辯證唯物主義哲學思想的,。因而,它不是唯物,、辯證,、科學的理論,,而是唯心、極端,、偽科學的理論,。這是一個重大的哲學、政治和理論問題,。