道教,又稱“道家”、“黃老”、“老氏”等,是中國土生土長的固有宗教文化。最初“黃老”屬于“道家”范疇;漢代開始用“道教”取代“道家”、“黃老”,彼此開始同屬于道教的范疇。此后,道家、黃老和道教逐漸不分,成為一個異名同實的概念。

我們之所以說開封是“道教”發(fā)源的圣地,是因為開封為華夏民族原始宗教道家、黃老和道教、老氏四者的傳承之地,也是華夏歷史文明催生的根蒂。下面就道教文化在開封發(fā)源和傳承的歷史情況作一些探討:

中央元靈元老黃帝一炁天君

一、“黃老”文化起源于開封“軒轅樓”和“老丘”。

“黃老”文化是周代之前的一種思想流派。“黃老”之“黃”,是指軒轅黃帝;“黃老”之“老”,是指春秋道家學派創(chuàng)始人老子。“黃老”是黃帝和老子之名合并后的簡稱,被后世道教奉為始祖。

1、黃帝修道是“黃老”文化形成的根本。古人認為,“黃老”文化的始祖軒轅黃帝建都于昆侖山,他祭祀天帝,問道崆峒,受教玄素,學醫(yī)岐伯,創(chuàng)造了原始的道教文化。以后又在首山采銅,荊山鑄鼎,王屋煉丹,橋山飛升,至今大約已有4700余年的歷史。

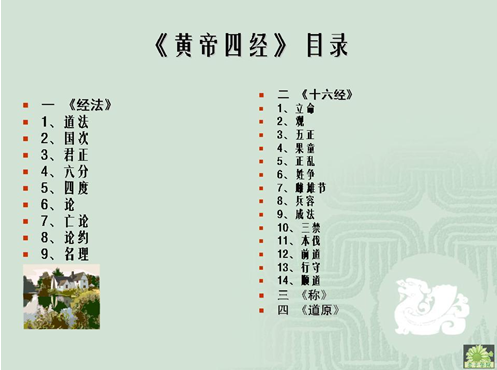

在華夏歷史文明中,最早的道教學說往往被冠以“黃帝”書畫的名義,而成為傳承道教的基本載體,如《黃帝四經(jīng)》四篇、《黃帝銘》六篇、《黃帝君臣》十篇、《雜黃帝》五十八篇等。之后,道家將其演化為盛極一時的黃老學說。由于黃帝被華夏民族認作是人文始祖,自然也把他作為首選人物來闡發(fā)自己的道學理念。如戰(zhàn)國時期莊周《莊子·盜跖篇》認為:“世之所高,莫若黃帝。”又如戰(zhàn)國中期齊威王所鑄“陳侯因宵敦”銅器銘文最先記載“高祖黃帝,邇嗣桓文”。這都說明黃帝在華夏民族心中的神圣地位,黃帝也由此被推上了道家學派創(chuàng)始人的神壇。

道教神仙中有兩個黃帝:一位是軒轅黃帝,又稱“道祖軒轅黃帝開元治世天尊”,是三皇五帝之一;一位是“中央元靈元老黃帝一炁天君”。這是道教運用“五行”學說,將中央黃帝與東方蒼帝、南方赤帝、北方玄帝、西方白帝并稱“五方天君”的結(jié)果。其實。兩者都是指“五帝”之一的軒轅黃帝。根據(jù)南朝時期著名道教思想家、人稱“山中宰相”的陶弘景《真靈位業(yè)圖》記載,人間的軒轅黃帝居住在昆侖山“玄圃”,修真得道,乘龍成仙,由此變成了天上的神仙“玄圃真人軒轅黃帝”。

2、“天道人合一”的黃帝符合“太極五行”文化理念。道教中的“中央元靈元老黃帝一炁天君”,簡稱“中央黃老君”,是“太上太微天帝君”,即“太上老君”的弟子。說他七歲初悟道法,得師傳道,修煉成仙,被封為昆侖山玄圃“太極真人”。北宋道士張君房在釋解《洞真九真中經(jīng)》中認為:“中央黃老君者,太上太微天帝君之弟子也”。

中央元靈元老黃帝一炁天君

道教上清派經(jīng)典《上清大洞真經(jīng)·三十九章經(jīng)》也記載:“中央黃老君,元五暉之氣,諱無英生,字云九夜。”可見,在華夏民間文化中,天上的天皇“太一”、“五方帝”與道教中“太上老君”、“五方天君”和人間的“三皇五帝”是彼此對應(yīng)的,只是賦予了他們在天上、道教、人間不同的名稱而已。

黃帝之所以被道教稱作“中央黃老君”,是因為其居住“五方帝”的“中央”。黃帝在太極五行“金木水火土”、五方“東西南北中”、五色“青、白、赤、黑、黃”的“土、中、黃”方位,故稱“中央帝”、“黃帝”、“中央老君”、“黃老君”等。

“中央”方位在天為天皇“太一”神的“天之中”;在地為地皇“地一”神的“地之中”,在人為人(三)皇“泰一”神的“人之中”,按照太極“天地人合一”學說解釋,三者統(tǒng)稱“天地人之中”。

天皇“太一”

“地之中”也是昆侖山所在地。對此,漢代讖緯之書《河圖括地象》記載:“昆侖者,地之中也。”東漢經(jīng)學大師鄭玄注釋說:“昆侖,居地之中”。“地之中”與“天之中”、“人之中”可以互稱,又稱“天下之中”。